Un racconto del Prof. Paolo Bassani

Nell’estate del 1962 andai per la prima volta a Castagno d’Andrea, con la Parrocchia di S. Marco di Faenza, la mia città natale. Per esplorare questo territorio, nuovo per me, mi diressi verso la Fonte del Borbotto. Seguii un sentiero che saliva per un pendio coperto da prati alternati a felciai e cespuglieti, con qua e là resti di muretti a secco, testimoni di antiche pratiche agricole. Attraversavo ogni tanto una strada in costruzione: volli seguirla e al termine giunsi ai piedi di una pietraia che formava un pendio poco cespugliato, perpendicolare al tracciato stradale. Verso la cima si ergevano alcuni spuntoni rocciosi, alti alcuni metri. Ritrovai il sentiero e vidi un grosso albero, molto diverso dalle piante vicine, con foglie aghiformi simili a quelle delle conifere. Era un tasso (Taxus baccata L.), chiamato anche albero della morte per la tossicità delle sue foglie (cresce molto lentamente e può vivere anche oltre duemila anni).

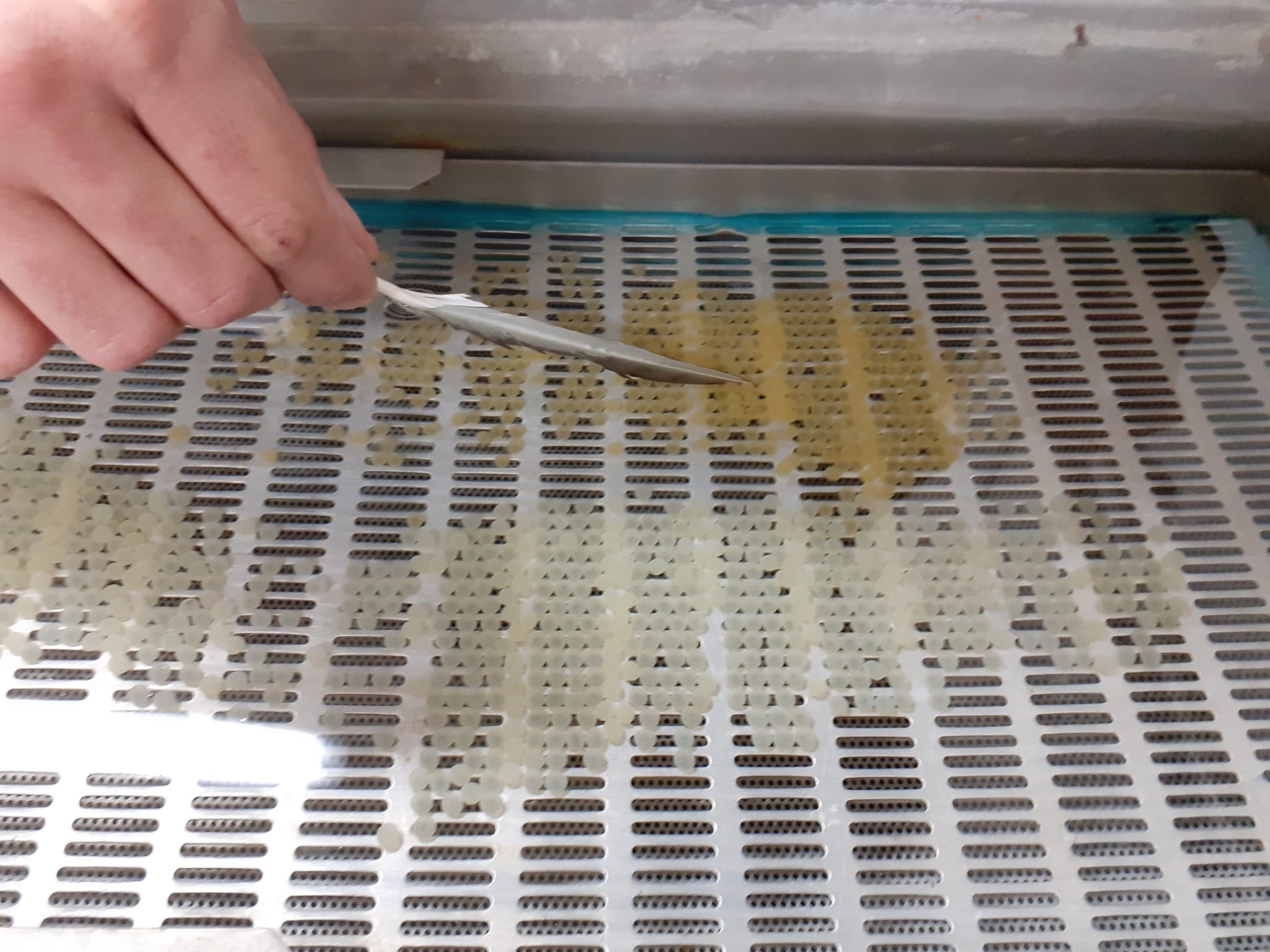

Ma particolarità del luogo che mi attrasse di più furono gli spuntoni perché scoprii che erano di calcare, cioè di carbonato di calcio. A differenza delle rocce circostanti, fatte di arenaria e marna, queste apparivano compatte e a stratificazione poco o per nulla evidente, con tante piccole cavità ?? presenti nella massa. Ma la sorpresa più grande fu constatare che in vari punti affioravano fossili rotondeggianti costituiti da conchiglie di bivalvi grossi quasi una decina di centimetri e fittamente addossati l’uno all’altro. Anche uno studente del secondo anno di geologia, com’ero io a quel tempo, sapeva che nella formazione geologica di quella zona (la Marnoso-arenacea umbro-romagnola) non vi poteva essere traccia di quel tipo di fossili, dato che si trattava di rocce formatesi per frane successive (ecco gli strati!) cadute sott’acqua dalla scarpata continentale e deposte sul fondo dell’oceano a circa 1000 metri di profondità. Una possibilità era il loro rimaneggiamento da zone di piattaforma meno profonda, ma in quel caso non affiorerebbero fittamente addensate in nidi. La F. Marnoso-arenacea, che ha uno spessore calcolato in circa tremila metri, risale al Miocene (in un intervallo di tempo compreso tra 17 e 7 milioni d’anni fa), compone il crinale principale dell’Appennino dal Giogo di Scarperia fino all’Umbria e di cui fa parte la pietra serena estratta nelle cave di Firenzuola.

Tornato all’Università appresi di essermi imbattuto in un “nido di Lucine” (così chiamato per l’abbondanza e lo straordinario addensamento della conchiglia fossile più comune, appartenente al genere Lucina), una tipologia di affioramento conosciuta sin dalla metà dell’Ottocento che si trova spesso dove la roccia incassante è formata dal compattarsi di fanghi e altri materiali a granulometria fine. Nessuno sapeva chiarire perché proprio lì fossero questi nidi, del tutto distinti dai materiali circostanti. L’unica spiegazione era che si trattasse di materiali franati, ma nessuno sapeva indicare da dove provenissero.

Questi interrogativi sono rimasti senza risposta per quarant’anni e si sono riproposti ogni volta che ho trovato un nido in Appennino: una volta ne ho trovato uno nei pressi delle Rezzaiole, sempre a Castagno, non più grande di un paio di metri cubi.

I fossili hanno colpito la fantasia popolare, tanto che spesso certi luoghi sono contrassegnati come quelli “dove si trovano le conchiglie”. Così mi fu segnalato un luogo su un sentiero del Mocasale, nei pressi di Casale (frazione di San Godenzo), mentre altre indicazioni riguardavano la zona delle Balze, tra Vicchio e Dicomano, oppure quella di Piandolci, una cascina in rovina situata poco sotto il crinale. Molte scoperte le ho fatte da me sul Monte Citerna o intorno a Case Filetta, nel territorio di Vicchio. In quest’ultima zona ci sono molti nidi, non certo grandi come quello di Castagno ma con molti fossili. Qui si trovano anche le postazioni tedesche più avanzate della “linea gotica” e non è un caso: come ha notato Filippo Bellandi “Filetta” deriva dal greco e significa “posto di guardia”, “posto di confine” e infatti era il confine tra i Bizantini di Ravenna e i Longobardi, che avevano i loro avamposti alla Badia a Bovino (il nome richiama “campo Alboino”). Il posto di confine non era sul fiume, ma a mezza costa, perché eventuali assalitori non avessero il vantaggio della sorpresa e giungessero all'attacco stanchi per la salita. E i tedeschi si erano uniformati agli stessi criteri.

Torniamo ai nidi. Uno l’avevo individuato alla Colla di Casaglia, in mezzo a un prato in cui un masso sporgeva dal terreno per un paio di metri; apparteneva allo stesso intervallo fangoso della Formazione Marnoso-arenacea che da Castagno arriva anche oltre la Colla di Casaglia. Un altro l’avevo trovato nei pressi di Osteto (Firenzuola), attribuibile quasi certamente ad un diverso intervallo “fangoso” della stessa Formazione geologica. Continuavo però a chiedermi quale fosse la genesi di questi nidi.

Un vecchio amico che insegnava all’Università di Modena mi spedì un articolo di Stefano Conti, un collega geologo che applicava alla nostra frazione d’Appennino i risultati delle ricerche iniziate negli anni ’90. Lo studio confrontava i carbonati ricchi di fauna a bivalvi del Miocene dell’Appennino con le comunità rigogliose a bivalvi che si formavano in corrispondenza della risalita di fluidi freddi ricchi in metano presenti sui fondi marini odierni a granulometria fine. Nel testo si parla di comunità a bivalvi che vivono in endosimbiosi con batteri chemiosintetici (che cioè si autoproducono il nutrimento ossidando lo zolfo o il metano, o ancora riducendo i solfati). I batteri sfruttano energia chimica al posto della luce solare (un processo chiamato chemiosintesi, che in questo caso si sostituisce alla fotosintesi, non realizzabile a grandi profondità marine) e trasformano i composti inorganici in sostanze utili ai bivalvi, che crescono abbondanti e di grandi dimensioni, fornendo a loro volta protezione ai batteri. Le reazioni chimiche che si vengono a formare in questo peculiare ambiente permettono poi la contemporanea deposizione di carbonato di calcio che precipita e dà luogo ai carbonati con nidi di bivalvi. In altre parole: dove i fondi marini erano ricchi di emissioni di gas che risalivano dalle profondità (in genere metano) questi alimentavano delle comunità fiorenti, che costituivano delle oasi fertili circondate da zone invece povere di fauna, spiegando quindi perché i carbonati comparivano di estensione locale e limitata solo a zone particolari delle formazioni incassanti.

Come abbiamo già detto altre volte, dove c’è cibo c’è chi lo mangia. Le conchiglie fossili non sono che i resti dei molluschi che sfruttavano le sostanze prodotte dai batteri, filtrando le acque e il fango. E non è detto che la cosa finisse qui: in molte parti del mondo si sono rinvenute situazioni simili con esseri perfettamente viventi e funzionanti. Oltre le conchiglie, spesso molto più grosse delle Lucinae, sono presenti vermi lunghi anche qualche metro e granchi, che evidentemente mangiano i resti di conchiglie e i vermi. Si tratta di veri e propri ecosistemi che funzionano perfettamente senza il bisogno della luce del sole, mostrandoci com’era la vita ai primordi sul nostro pianeta. E i nidi di lucine diventano così “chemioerme”, cioè accumuli legati ad a reazioni chimiche basate su organismi chemiosintetici e non legati alla luce, come invece sono i coralli (bioerme).

Dai nidi di Lucine ai primordi della vita: non c’è che dire, un bel salto!

Calcari a Lucina, frana di Castagno d'Andrea - Foto Archivio Servizio Geologico Regione Emilia Romagna

Foto in alto: Santa Sofia: calcare a Lucina in località Rovereti lungo il Rio di Pondo, 1927. Archivio Fotografico Pietro Zangheri.

Integra Solutions

Integra Solutions